- REVENUS (RÉPARTITION DES)

- REVENUS (RÉPARTITION DES)Dans une lettre en date du 9 octobre 1820, Ricardo écrivait à Hume: «L’économie politique est, selon vous, une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J’estime au contraire qu’elle doit être définie comme une enquête au sujet de la répartition du produit de l’industrie entre les classes qui concourent à sa formation. On ne peut rapporter à aucune loi la quantité des richesses produites, mais on peut en imaginer une assez satisfaisante à leur répartition. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l’objet propre de la science.» En une formule plus concise encore, il avait indiqué, en 1817, dans la préface des Principes de l’économie politique et de l’impôt : «Déterminer les lois qui régissent la répartition est le problème central en économie politique.»C’est dire que la répartition des revenus est, depuis ses origines, au cœur même de la réflexion économique. Objet de controverses souvent passionnées et de luttes sociales parfois violentes, la répartition des revenus soulève, en fait, la question du conflit possible entre les deux normes d’efficacité économique et de justice sociale, ainsi que celle de leur éventuelle conciliation, du moins si l’on entend se situer dans l’optique d’analyse de la répartition des revenus que nous adopterons ici et qui pourrait être qualifiée de fonctionnelle. Une autre optique qui pourrait être dite personnelle se développerait, quant à elle, selon deux voies possibles: la première postule que les individus sont largement responsables de leur sort – les différentes versions de la théorie du capital humain de G. Becker étant très largement représentatives de ce premier courant; la seconde estime que les inégalités de revenus observables à un moment donné sont très largement prédéterminées, soit par des facteurs génétiques responsables des diversités d’aptitudes (le facteur D de Lydall étant à cet égard l’avatar moderne des idées défendues au siècle dernier par Galton), soit par des facteurs stochastiques (et on retrouverait ici les lois de Pareto et de Gibrat), soit tout simplement par l’effet mécanique de l’âge (théories du cycle de vie).Le phénomène statistiqueDifficultés de l’analysePendant longtemps, les seules sources statistiques auxquelles il était permis de puiser étaient d’origine fiscale. Mais les particularités du prélèvement fiscal ne pouvaient donner qu’une image nécessairement floue, voire déformée, de la répartition véritable des revenus. L’essor des techniques de comptabilité nationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a contribué à donner un cadre plus rigoureux à la recherche statistique. Toutes les difficultés n’en sont pas pour autant résolues: le champ d’enquête demeure souvent étroit, certains calculs présentent un caractère artificiel, les résultats manquent parfois d’homogénéité. C’est ainsi, pour ce qui est des salaires, qu’une enquête de la Commission des Nations unies pour l’Europe soulignait, en 1967, trois lacunes essentielles: l’orientation des statistiques vers les salaires (wages ) au détriment des traitements (salaries ), vers l’industrie, tandis que le secteur des services était négligé, vers l’analyse par branches plutôt que par emplois. De même, les statistiques des salaires sont loin d’être homogènes et ne peuvent être rapprochées qu’avec beaucoup de précautions (comparabilité des champs d’investigation, de la périodicité des observations, des cadres utilisés pour la présentation des séries chronologiques, etc.). La connaissance des profits est encore plus insuffisante: les déclarations fiscales, avec la pratique du forfait, ne reflètent pas l’évolution des gains réels; les chiffres fournis par les documents comptables sont fictifs ou conventionnels; certains revenus (revenus des intermédiaires, revenus occasionnels ou spéculatifs) échappent par leur nature même à toute investigation véritable.Lorsqu’il s’agit non plus de cerner l’importance des parts relatives à un moment donné, mais d’en suivre les évolutions en longue période, les difficultés sont encore plus considérables. Elles tiennent surtout à l’hétérogénéité des sources disponibles; en l’absence d’évaluations officielles, les estimations sont le fait de chercheurs particuliers ou d’organismes de recherche indépendants. Aux États-Unis, où l’on ne dispose pas de données officielles concernant la répartition antérieure à 1929, tandis que pour les années postérieures à 1944 on dispose des estimations du Department of Commerce, du Bureau of Census, du Bureau of Labour and Statistics, on a ainsi les évaluations de E. C. Budd (période 1850-1910) et celles de S. Kuznets et du National Bureau of Economic Research; en France, l’Institut de science économique appliquée a procédé à des évaluations pour les années 1788, 1845 et 1890 en opérant une synthèse des renseignements existant à ces différentes dates; en Grande-Bretagne, avant les estimations officielles du Bureau central de statistique, on dispose de celles de chercheurs universitaires, A. L. Bowley (depuis 1860), J. F. Chapman (à partir de 1920), C. Feinstein (depuis 1956); pour le Japon, les données connues depuis 1919 émanent de trois sources: les évaluations de J. Hijikata (1918-1929), les estimations officieuses (1930-1944), puis officielles (depuis 1946) de l’Office du plan économique. Il est fréquent que des divergences s’observent entre les différentes séries disponibles pour une époque donnée et que les méthodes employées soient hétérogènes, comme c’est le cas en Allemagne pour les séries 1925-1940 de l’Office national de la statistique du Reich (Statistische Reichsamt) et celles publiées depuis 1950 par l’Office fédéral de statistique (Statistische Bundesamt). Malgré toutes ces difficultés, on parvient cependant à établir des séries chronologiques ou des coupes instantanées qui bénéficient d’un certain degré de confiance, au moins pour ce qui est des pays développés. Par exemple, pour ce qui est de la France et de la période récente, avec les rapports de synthèse sur les revenus des Français qu’a publiés périodiquement le Centre d’étude des revenus et des coûts (C.E.R.C.) jusqu’à sa disparition en 1994 (il est désormais remplacé par le Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts), on dispose désormais de données permettant de suivre en détail et avec quelque fiabilité les trois grands temps de la répartition: les revenus primaires, les prélèvements, les revenus sociaux. Dans les pays en voie de développement, les données sont beaucoup plus aléatoires: I. Adelman et S. Robinson pour la Corée, F. Bourguignon pour la Colombie ont pu reconstituer des séries statistiques intéressantes. Ce sont cependant les travaux effectués dans le cadre du Programme mondial de l’emploi de l’O.I.T. qui, d’une part, ont apporté des estimations nouvelles pour plusieurs pays ou territoires qui ne figuraient dans aucune série (Hong Kong, Iran, Malaisie, Swaziland, Turquie, Zambie) et qui, d’autre part, ont tenté de compiler les données disparates existantes qui fournissaient en ce domaine les estimations les plus complètes.Conclusions de l’analyseSur de longues durées, les grandes tendances qui se dégagent finalement de l’analyse statistique de la répartition des revenus peuvent être précisées successivement dans le cadre des pays occidentaux, dans celui des pays socialistes, enfin dans celui des pays du Tiers Monde.Dans le premier groupe de pays, on observe, de façon nette en France et en Allemagne, de façon un peu moins évidente dans le cas de la Grande-Bretagne et des États-Unis, un mouvement séculaire vers l’accroissement de la part du travail. Cette augmentation a pour contrepartie une diminution de la part du revenu de la propriété et de l’entreprise allant aux particuliers, évolution liée à la transformation des entrepreneurs individuels, plus particulièrement des exploitants agricoles, en salariés. Ce phénomène n’implique pas cependant une évolution régulière au cours du temps, ni non plus une réduction de l’inégalité de la répartition. Sur une période moyenne, on assiste à des fluctuations variables: c’est ainsi qu’aux États-Unis à la réduction de l’inégalité de la répartition qui a eu lieu entre 1929 et 1947 a succédé depuis une stabilité relative; on pourrait donc en conclure que la part des salariés s’accroît dans les périodes de basse conjoncture et que le processus s’inverse dans les périodes de haute conjoncture. Cette hypothèse a servi à étayer la thèse d’un comportement anticyclique de la part salariale, signalé par J. Dunlop, et s’inscrit dans la logique des modèles explicatifs postkeynésiens, proposés, par exemple, par N. Kaldor. Mais les statistiques françaises manifestent au contraire, depuis la Seconde Guerre mondiale, que la part des salaires varie dans le même sens que la conjoncture, tandis que la part des entreprises croît en période de récession et diminue en période d’expansion. On pourrait en déduire que l’expérience française est une exception qui justifie une règle générale, si d’autres observations ne venaient encore compliquer les choses. En effet, si l’on ajoute la part des entrepreneurs individuels à celle des salariés, la part combinée ainsi obtenue décline au cours de la décennie de 1970 en Autriche, en France, en Allemagne de l’Ouest; elle reste stable en Italie, tandis qu’elle augmente en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, ainsi que le montrait l’étude évoquée précédemment de la Commission des Nations unies pour l’Europe.Dans les pays d’économie socialiste, le problème de la répartition des revenus se présente en des termes différents. La socialisation des principaux moyens de production et la mise en œuvre des planifications impératives ôtaient toute signification aux mécanismes du marché et à une analyse de l’évolution relative des parts du travail et du capital. Deux problèmes nouveaux présentent en revanche un intérêt certain pour l’analyse statistique: celui de l’allocation des ressources entre la formation du capital et la consommation d’une part, celui d’une répartition des revenus entre salariés de l’industrie et paysans d’autre part. On a ainsi une dissociation entre l’optique des facteurs de production (travail, capital, terre) et celle des participants à cette production, qui pouvaient au contraire être confondues, en première approximation, dans les économies de marché. Du premier point de vue, un taux d’investissement élevé, une structure de la formation du capital fixe orientée vers les investissements productifs dans une proportion de 65 à 75 p. 100 ont tendu à réduire les réserves disponibles de main-d’œuvre et à orienter celles-ci vers les secteurs les plus productifs. Du second point de vue, malgré toutes les difficultés qui existent pour cerner l’évolution des revenus relatifs, il semble bien que l’effet combiné des migrations d’agriculteurs vers l’industrie et les moyens divers d’incitation imaginés par le pouvoir pour favoriser le développement de l’agriculture aient contribué à réduire notablement l’écart qui séparait les revenus des agriculteurs de ceux des travailleurs de l’industrie.Dans les pays en développement, les informations disponibles restent très insuffisantes; on est souvent moins en présence d’enquêtes systématiques et coordonnées que d’estimations ou de jugements formulés par des chercheurs individuels. Outre ces difficultés statistiques, on se heurte à des obstacles d’ordre conceptuel, car il n’y a pas une notion standard de revenu mais plusieurs: c’est ainsi que, dans les données statistiques disponibles, l’unité de référence n’est pas toujours la même; tantôt la distribution des revenus est présentée par ménage ou par famille, tantôt par actif, tantôt par individu. Or les différences de revenu entre actifs relèvent des mécanismes du marché dans le domaine de la production, le ménage constitue quant à lui l’unité intermédiaire dont l’observation est indispensable pour comprendre le passage de la distribution par actif à la distribution par individu, tandis que les disparités de niveau de vie entre individus intègrent, elles, les mécanismes redistributifs. Si, pour des comparaisons internationales, il est indispensable d’avoir des estimations homogènes se référant à la même unité, c’est le concept de revenu primaire qui se révèle le plus pertinent dans une analyse fonctionnelle de la répartition. Or, de ce point de vue, il est cependant possible, malgré le caractère incertain des données disponibles, de dégager un certain nombre de constats. Trois catégories de revenus peuvent retenir l’attention. Les revenus de subsistance – qu’il ne faut pas confondre avec le revenu agricole, même si celui-ci en représente une fraction importante, car il comprend aussi le revenu de l’artisanat rural – sont des revenus mixtes, provenant à la fois du travail et de la propriété; ils sont inférieurs à ceux de tous les autres actifs. Les revenus de l’entreprise sont également composites, puisqu’ils concernent et le secteur traditionnel, au sein duquel le commerce occupe souvent une place privilégiée, et le secteur moderne, où jouent les lois du marché «capitaliste». Les salaires , souvent seuls revenus connus de manière satisfaisante, se répartissent, quant à eux, sur une échelle très largement ouverte et qui l’est d’autant plus que le pays est moins développé. L’absence ou la faible importance des groupes intermédiaires caractérise ainsi essentiellement les pays sous-développés. Au cours du processus de développement, avec l’introduction des cultures commerciales, l’industrialisation et l’urbanisation, les disparités dans la répartition se creusent entre régions et individus dans un premier temps, pour ensuite, à en croire S. Kuznets et d’autres observateurs, tendre à s’atténuer progressivement.Interprétation théoriqueL’importance plus ou moins grande des différentes catégories de revenus, les modifications sensibles qui s’observent au cours du temps et en fonction des structures économiques de l’ensemble national de référence expliquent aisément que l’une des principales préoccupations de l’analyse économique ait été de relier l’évolution des revenus à la croissance. Mais les diverses formes suivant lesquelles se réalise cette dernière, et surtout les rythmes différents par lesquels elle se manifeste, conduisent à privilégier des variables explicatives dissemblables.Modèles historiquesUn trait caractéristique des modèles élaborés au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle, est l’accent mis sur les antagonismes sociaux en matière de répartition des revenus, ce qui reflète en définitive les disparités croissantes qu’on observe dans les premières phases du développement et que certains croient retrouver dans les pays en développement. Mais, tandis que la rupture avec la société traditionnelle en train de s’accomplir conduit les auteurs libéraux à privilégier les antagonismes entre propriétaires fonciers et capitalistes industriels, l’industrialisation déjà largement amorcée entraîne Marx à insister sur le conflit entre capitalistes et travailleurs dans le partage du revenu issu de la production.Le modèle classique repose sur le jeu combiné de deux lois: la loi de population , énoncée après bien d’autres par Malthus et selon laquelle la population croît en progression géométrique, tandis que les subsistances n’augmentent que suivant une progression arithmétique; la loi des rendements non proportionnels , qu’on rencontrait déjà dans la littérature économique du XVIIIe siècle et qu’adopte Ricardo. Dès lors, la mise en culture de nouvelles terres pour faire face à une croissance démographique ne permet aux producteurs les moins bien placés que de couvrir leurs coûts, laissant en revanche aux propriétaires des terres plus fertiles, antérieurement cultivées, un excédent ou une rente. Le salaire augmente en termes nominaux, puisque le coût de l’alimentation dépend de celui des produits de l’agriculture obtenus dans les conditions les plus défavorables; en revanche, en termes réels, il demeure voisin du minimum de subsistances, la pression démographique ramenant le salaire courant au salaire naturel lorsqu’il tend à s’en écarter. À chaque phase (de 1 à 5), le profit de l’entrepreneur ne pourra, en raison de la loi des rendements décroissants (diminution de la quantité produite), de l’augmentation continuelle des coûts en travail et de la confiscation de la rente par les propriétaires fonciers, que connaître une tendance naturelle à la baisse, ce qui conduira finalement à une cessation de l’accumulation du capital et acheminera la société vers l’«état stationnaire»; à cette phase 5 ultime (cf. tableau), le profit est nul, le produit (400) étant alors uniquement réparti en salaire (300) et en rente (100).L’analyse marxiste, qui servit de base aux planifications mises en œuvre dans les pays socialistes, relie la répartition des revenus aux formes des rapports de production. Dans le cadre du système capitaliste, l’attention doit se porter sur la répartition principale qui s’opère entre salariés et capitalistes, le profit commercial, l’intérêt, la rente ne faisant l’objet que d’une répartition seconde au cours de laquelle l’ensemble des capitalistes se partage la plus-value. Pour Marx, la valeur d’une marchandise dépend de la valeur du capital constant (c ), du capital variable (v ) et de la plus-value (pl ) que seule la force de travail, rémunérée par le capital variable, est capable de créer. Le capitaliste confronte la totalité du capital avancé, constant et variable, à la plus-value: son taux de profit est par conséquent égal au rapport pl /(c + v ); il dépend donc de l’importance de la plus-value, qu’il peut accroître en allongeant le temps de travail (plus-value absolue) ou en diminuant le temps nécessaire à la reproduction de la force de travail (plus-value relative); il dépend aussi de la composition organique du capital (c + v ). Si le salaire ne peut s’écarter durablement de la valeur de la force de travail qu’il rémunère, le profit obéit à deux lois essentielles. Dans l’espace se manifeste, par migration du capital et du travail entre les branches, une loi d’égalisation du taux de profit et l’apparition d’un taux de profit moyen: les capitalistes des branches à composition organique du capital élevée s’approprient une partie de la plus-value créée dans les branches à composition organique plus faible, les produits ne se vendant plus alors à leur valeur mais à leur prix de production (c + v + taux moyen de profit). Dans le temps, on constate une loi de baisse tendancielle du taux de profit: chaque capitaliste cherche, en introduisant des méthodes et des techniques plus perfectionnées que celles de ses concurrents, à accroître sa plus-value et donc son profit (puisque la valeur de sa marchandise est inférieure à la valeur sociale, déterminée par les conditions moyennes de production, qui fixe le prix, et puisque le capitaliste bénéficie, de ce fait, d’une plus-value supplémentaire); mais la concurrence engendre des effets d’imitation, elle entraîne l’augmentation du capital constant ou de la valeur des moyens de production dépensés dans le processus de travail, et, par conséquent, avec l’accroissement de la composition organique du capital, elle aboutit à ce que personne ne voulait: la baisse du taux de profit.On voit donc finalement qu’alors que les classiques fondaient leur raisonnement sur les variables démographiques et les rendements de l’agriculture, phénomènes caractéristiques d’une amorce de décollage, Marx privilégie le progrès technique, caractéristique d’une société où le phénomène de l’industrialisation est, depuis longtemps, la réalité dominante. Dans les deux cas, les phénomènes de répartition sont envisagés sous l’angle du conflit: ils aboutissent, selon les classiques, à un «état stationnaire», qui bloque le système, et conduisent, chez Marx, à résoudre la contradiction fondamentale du système, entre des forces productives de plus en plus collectives et des rapports de production dominés par la propriété privée, par un dépassement de celui-ci.Modèles contemporainsLes analyses contemporaines de la répartition des revenus peuvent être regroupées en deux grandes catégories: les premières généralisent l’approche micro-économique utilisée par L. Walras ou A. Marshall, mais s’efforcent de vérifier économétriquement certaines de ses hypothèses; les secondes ne se placent plus dans le cadre d’une firme représentative, mais se situent d’emblée au niveau de l’économie nationale saisie dans son ensemble pour étudier les processus de la répartition à partir de la demande globale keynésienne. L’esprit qui anime ces recherches, à la différence de celui qui caractérisait l’approche classique ou marxiste, est moins l’optique du conflit que celle de la conciliation.Le modèle néo-classique se présente essentiellement comme une application de la loi de l’offre et de la demande aux facteurs de production, et repose sur l’hypothèse fondamentale qu’à l’état d’équilibre il y a nécessairement égalité entre le taux de rémunération alloué à chaque facteur et la productivité marginale imputable à ce dernier. Toutefois, pour que la somme des rémunérations coïncide avec la valeur du produit, autrement dit pour que soit satisfaite la règle dite d’épuisement du produit, certaines conditions particulières doivent être remplies: il faut notamment que la fonction de production qui résulte de la combinaison des facteurs soit homogène de degré un, en d’autres termes que les rendements soient constants quelle que soit l’échelle de la production; il faut de plus que l’introduction de la monnaie ne vienne pas altérer les conclusions qui résultent d’un raisonnement conduit en termes de production physique; il faut enfin que les imperfections de la concurrence n’exercent pas d’influence sur la répartition du produit entre les facteurs de production. Cela revient à admettre que la puissance de monopole des entrepreneurs, l’action syndicale, les interventions gouvernementales en matière de prix et de revenus ne jouent qu’un rôle très limité dans le processus de répartition du revenu national.C’est dans le prolongement direct de ces hypothèses qu’il faut situer l’ensemble des recherches conduites à l’aide de la fonction de Cobb-Douglas, forgée en 1927-1928 et éventuellement améliorée par la suite: si l’on désigne par P le volume de la production, par L la quantité de travail utilisée, par K la quantité de capital employée, on obtient la fonction P = b Lk . K1 size=1漣k , b étant un coefficient de dimension constant qui dépend des unités employées pour mesurer le produit, le travail et le capital, k un paramètre représentant l’élasticité de la production par rapport au travail et 1 – k l’élasticité de la production par rapport au capital. Par la suite, R. Solow avancera l’hypothèse d’un progrès technique neutre (au sens où l’entend J. R. Hicks), c’est-à-dire agissant également sur les produits marginaux du travail et du capital et laissant inchangé le taux marginal de substitution technique entre facteurs, ce qui conduira à écrire la fonction sous la forme:

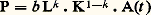

où A(t ) est la variable temporelle qui traduit l’influence du progrès technique croissant de période en période. La principale conclusion qui se dégage de l’utilisation de ce modèle est celle de la stabilité dans le temps de la part relative des deux facteurs travail et capital: aux États-Unis, entre 1909 et 1953, les parts relatives se seraient ainsi maintenues autour de 62 et 34 p. 100; bien plus, des recherches d’inspiration analogue conduites dans de nombreux pays aboutiraient à la constatation que la part du travail manifeste une tendance marquée à atteindre la même valeur dans des situations et dans des économies qui diffèrent à bien des égards. Ainsi se trouverait justifiée la remarque de J. M. Keynes dans l’Economic Journal en 1939: «La stabilité de la portion du dividende national allant au travail est un des faits les plus surprenants, bien que des mieux établis, dans toute l’échelle des statistiques économiques. C’est la stabilité de cette ratio pour chaque pays qui est surtout remarquable, et cela semble un phénomène à long terme et non seulement à court terme.»Avec les modèles néo-keynésiens, la demande effective globale devient le facteur déterminant au niveau du revenu national et de sa répartition. L’analyse est toujours conduite en termes de salaires ou revenus du travail et de profits ou revenus du capital, et il s’agit là encore d’expliquer la stabilité en longue période des parts relatives des deux facteurs. Depuis 1950, de nombreux auteurs (notamment K. Boulding, N. Kaldor, G. Bombach, E. Schneider) se sont ainsi efforcés d’intégrer le phénomène de la répartition au schéma keynésien d’équilibre global, qui repose sur la dynamique de l’épargne et de l’investissement. Ainsi, dans le modèle de Kaldor, étant donné le revenu global Y lorsqu’on se trouve en situation de plein emploi, la part des profits dans le revenu total (P/Y) et, par voie de conséquence, la part des salaires dépendent des propensions à épargner des deux groupes (a et b ) et du rapport de l’investissement I au revenu Y, soit I/Y. Si l’on pose que les propensions à l’épargne des deux groupes sont différentes: a 礪 b , qu’elles sont non seulement indépendantes du revenu mais de surcroît constantes, que le rapport I/Y est déterminé par le taux de croissance de l’économie, lui-même fourni par une fonction de progrès technique indépendante des parts relatives et des propensions à l’épargne des groupes en présence, l’équation de répartition sera:

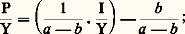

où A(t ) est la variable temporelle qui traduit l’influence du progrès technique croissant de période en période. La principale conclusion qui se dégage de l’utilisation de ce modèle est celle de la stabilité dans le temps de la part relative des deux facteurs travail et capital: aux États-Unis, entre 1909 et 1953, les parts relatives se seraient ainsi maintenues autour de 62 et 34 p. 100; bien plus, des recherches d’inspiration analogue conduites dans de nombreux pays aboutiraient à la constatation que la part du travail manifeste une tendance marquée à atteindre la même valeur dans des situations et dans des économies qui diffèrent à bien des égards. Ainsi se trouverait justifiée la remarque de J. M. Keynes dans l’Economic Journal en 1939: «La stabilité de la portion du dividende national allant au travail est un des faits les plus surprenants, bien que des mieux établis, dans toute l’échelle des statistiques économiques. C’est la stabilité de cette ratio pour chaque pays qui est surtout remarquable, et cela semble un phénomène à long terme et non seulement à court terme.»Avec les modèles néo-keynésiens, la demande effective globale devient le facteur déterminant au niveau du revenu national et de sa répartition. L’analyse est toujours conduite en termes de salaires ou revenus du travail et de profits ou revenus du capital, et il s’agit là encore d’expliquer la stabilité en longue période des parts relatives des deux facteurs. Depuis 1950, de nombreux auteurs (notamment K. Boulding, N. Kaldor, G. Bombach, E. Schneider) se sont ainsi efforcés d’intégrer le phénomène de la répartition au schéma keynésien d’équilibre global, qui repose sur la dynamique de l’épargne et de l’investissement. Ainsi, dans le modèle de Kaldor, étant donné le revenu global Y lorsqu’on se trouve en situation de plein emploi, la part des profits dans le revenu total (P/Y) et, par voie de conséquence, la part des salaires dépendent des propensions à épargner des deux groupes (a et b ) et du rapport de l’investissement I au revenu Y, soit I/Y. Si l’on pose que les propensions à l’épargne des deux groupes sont différentes: a 礪 b , qu’elles sont non seulement indépendantes du revenu mais de surcroît constantes, que le rapport I/Y est déterminé par le taux de croissance de l’économie, lui-même fourni par une fonction de progrès technique indépendante des parts relatives et des propensions à l’épargne des groupes en présence, l’équation de répartition sera: a et b étant des constantes, les parts relatives s’avèrent ainsi dépendre d’un seul facteur, la proportion des investissements dans le revenu global, laquelle est fonction du coefficient de capital c et du taux de croissance garanti g ; le premier est postulé constant et donc indépendant de la répartition entre profits et salaires, le second découle uniquement des décisions des entrepreneurs auxquelles s’ajuste l’épargne de la collectivité. Il devient dès lors possible de montrer non seulement qu’en longue période le rapport I/Y est déterminé, mais qu’il est stable et qu’en conséquence il existe une stabilité des parts relatives. La «loi de Bowley» affirmant la stabilité des parts distributives se trouve ainsi à nouveau démontrée en tant, cette fois, que condition d’équilibre de la croissance en longue période.Les théories néo-keynésiennes établissent donc une relation étroite entre la part de l’investissement et la part des profits dans le revenu national, l’idée centrale étant qu’une rupture d’équilibre provoquée par une augmentation du volume des investissements déclenche un effet de répartition qui redistribue le revenu national en direction des profits. Il faut cependant noter qu’au sein de l’école de Cambridge, où ce mode d’analyse a prévalu, une analyse plus fine peut conduire à distinguer deux courants: le premier (Kaldor, Robinson, dont les idées ont partiellement trouvé place en France dans le modèle Star de la direction de la prévision) souligne l’importance du partage du revenu global entre salaires et profits quelle que soit l’affectation des profits; le second (Passinetti) souligne plutôt le rôle du partage entre revenu des salariés et revenus des capitalistes en greffant sur l’explication des relations croissance-répartition factorielle une analyse du circuit monétaire s’attachant ainsi à la séparation du revenu global en revenus distribués et revenus non distribués.Darwinienne, l’économie du XIXe siècle insiste sur le caractère conflictuel de la croissance économique et des phénomènes de répartition; au XXe siècle, au contraire, notamment en période de haute conjoncture, efficacité économique et justice sociale sont paradoxalement réconciliées, puisque la croissance semble devoir se perpétuer indéfiniment sans que les mécanismes de la répartition viennent la bouleverser et sans que la rémunération des facteurs dépende d’autre chose que de leur rareté et de leur efficacité relatives.

a et b étant des constantes, les parts relatives s’avèrent ainsi dépendre d’un seul facteur, la proportion des investissements dans le revenu global, laquelle est fonction du coefficient de capital c et du taux de croissance garanti g ; le premier est postulé constant et donc indépendant de la répartition entre profits et salaires, le second découle uniquement des décisions des entrepreneurs auxquelles s’ajuste l’épargne de la collectivité. Il devient dès lors possible de montrer non seulement qu’en longue période le rapport I/Y est déterminé, mais qu’il est stable et qu’en conséquence il existe une stabilité des parts relatives. La «loi de Bowley» affirmant la stabilité des parts distributives se trouve ainsi à nouveau démontrée en tant, cette fois, que condition d’équilibre de la croissance en longue période.Les théories néo-keynésiennes établissent donc une relation étroite entre la part de l’investissement et la part des profits dans le revenu national, l’idée centrale étant qu’une rupture d’équilibre provoquée par une augmentation du volume des investissements déclenche un effet de répartition qui redistribue le revenu national en direction des profits. Il faut cependant noter qu’au sein de l’école de Cambridge, où ce mode d’analyse a prévalu, une analyse plus fine peut conduire à distinguer deux courants: le premier (Kaldor, Robinson, dont les idées ont partiellement trouvé place en France dans le modèle Star de la direction de la prévision) souligne l’importance du partage du revenu global entre salaires et profits quelle que soit l’affectation des profits; le second (Passinetti) souligne plutôt le rôle du partage entre revenu des salariés et revenus des capitalistes en greffant sur l’explication des relations croissance-répartition factorielle une analyse du circuit monétaire s’attachant ainsi à la séparation du revenu global en revenus distribués et revenus non distribués.Darwinienne, l’économie du XIXe siècle insiste sur le caractère conflictuel de la croissance économique et des phénomènes de répartition; au XXe siècle, au contraire, notamment en période de haute conjoncture, efficacité économique et justice sociale sont paradoxalement réconciliées, puisque la croissance semble devoir se perpétuer indéfiniment sans que les mécanismes de la répartition viennent la bouleverser et sans que la rémunération des facteurs dépende d’autre chose que de leur rareté et de leur efficacité relatives.

Encyclopédie Universelle. 2012.